Сегодня мы представляем вам статью нашего спецпроекта, посвящённого великим архитекторам, в которой Андрей Бархин делится своими мыслями об ампире — стиле, ассоциирующемся с революцией, триумфом и торжеством. В своём материале автор прослеживает историю этого явления, начиная с XVIII века и до советской архитектуры.

Миф первый — о «сталинском ампире»

Оставим сейчас в стороне вопрос о том, кто придумал этот термин. Он крепко «прилип» к архитектуре 1930–1950-х годов. Этот термин нельзя назвать ни журналистским, ни искусствоведческим, и в современном языке его уже не используют. А вот он есть. И как бы могло звучать подходящее название диссертации с его использованием? Скажем, «Образы ампира в советской архитектуре 1930–1950-х годов». Вроде бы всё логично, но есть в этом какое-то противоречие.

Термин «сталинский ампир» стараются избегать, как правило, потому, что тяжелый исторический контекст в этой формуле затмевает собственно качества искусства. В Колизее «на растерзание львов бросали христиан», но как-то не хочется сводить описание его архитектуры только к этому.

Проблема, однако, в другом — в ампире, или, точнее, в его отсутствии. «Сталинский ампир» не был собственно неоампирной стилизацией. Во-первых, потому что сталинская архитектура 1930–1950-х была крайне разнообразна, она не была стилистически монолитна и четко делится на два периода — рубежом в ее развитии была Великая Отечественная война.

Далека была от неоампирной стилизации и послевоенная архитектура. Казалось бы, неоампирные ноты действительно в архитектуре после 1945 года зазвучали сильнее. Но разве они определили собой тогда ключевые постройки? Нет. Стиль метро или московских высотных зданий 1950-х годов был далек от повторения форм ампира. Эти мотивы были, но они играли вспомогательную роль. Ведущим сюжетом тогда стала некая трудно определимая эклектика. Или, точнее, параллельное существование и неоренессанса Жолтовского, и неорусских форм высотных зданий.

Ампир — стиль рафинированный и монументальный. Многоэтажное жилье в этом стиле было делать просто невозможно. «Ампирные мотивы в архитектуре общественных зданий 1940–1950-х» — вот так эту тему еще можно было бы подать. Однако даже в такой формуле чувствуется некое противоречие.

Самые характерные черты ампира, его изысканность, где-то умеренность, а где-то гипертрофия форм — всё это совершенно не вяжется с тем архитектурным материалом, с теми типовыми кинотеатрами и домами культуры, которые мы можем отыскать в практике 1940-1950-х на просторах СССР. В отдельных удачных случаях — да, где-то это удавалось. Таковы, например, уличные павильоны метро в Ленинграде (хотя там это можно рассматривать как контекстуализм). Или где-то авторы уходили в игривое подражание Жолтовскому.

Однако советский архитектор тех лет вынужден был бояться обвинения в излишней чистоте стиля, в излишней точности стилизации. Он должен был быть готов оговорить себя, что, мол, вовсе и не срисовывал с императорского Петербурга или Италии, и что-то «внес в развитие охоты». Советская архитектура 1940–1950-х уже не хотела, не могла повторить высоту неоампирной стилизации, как это было реализовано в Ярославле при возведении театра им. Волкова (1911).

Итак, «сталинского ампира» не было.

Но что же мы слышим на типовой экскурсии у здания Адмиралтейства? Что ампир якобы появился во Франции после Великой французской революции, когда архитекторам захотелось новых, простых форм, и что после победы над Наполеоном ампир якобы пришел в Россию, став здесь торжественным стилем триумфа и траура.

Оставим сейчас в стороне вопрос о том, кто придумал этот термин. Он крепко «прилип» к архитектуре 1930–1950-х годов. Этот термин нельзя назвать ни журналистским, ни искусствоведческим, и в современном языке его уже не используют. А вот он есть. И как бы могло звучать подходящее название диссертации с его использованием? Скажем, «Образы ампира в советской архитектуре 1930–1950-х годов». Вроде бы всё логично, но есть в этом какое-то противоречие.

Термин «сталинский ампир» стараются избегать, как правило, потому, что тяжелый исторический контекст в этой формуле затмевает собственно качества искусства. В Колизее «на растерзание львов бросали христиан», но как-то не хочется сводить описание его архитектуры только к этому.

Проблема, однако, в другом — в ампире, или, точнее, в его отсутствии. «Сталинский ампир» не был собственно неоампирной стилизацией. Во-первых, потому что сталинская архитектура 1930–1950-х была крайне разнообразна, она не была стилистически монолитна и четко делится на два периода — рубежом в ее развитии была Великая Отечественная война.

Далека была от неоампирной стилизации и послевоенная архитектура. Казалось бы, неоампирные ноты действительно в архитектуре после 1945 года зазвучали сильнее. Но разве они определили собой тогда ключевые постройки? Нет. Стиль метро или московских высотных зданий 1950-х годов был далек от повторения форм ампира. Эти мотивы были, но они играли вспомогательную роль. Ведущим сюжетом тогда стала некая трудно определимая эклектика. Или, точнее, параллельное существование и неоренессанса Жолтовского, и неорусских форм высотных зданий.

Ампир — стиль рафинированный и монументальный. Многоэтажное жилье в этом стиле было делать просто невозможно. «Ампирные мотивы в архитектуре общественных зданий 1940–1950-х» — вот так эту тему еще можно было бы подать. Однако даже в такой формуле чувствуется некое противоречие.

Самые характерные черты ампира, его изысканность, где-то умеренность, а где-то гипертрофия форм — всё это совершенно не вяжется с тем архитектурным материалом, с теми типовыми кинотеатрами и домами культуры, которые мы можем отыскать в практике 1940-1950-х на просторах СССР. В отдельных удачных случаях — да, где-то это удавалось. Таковы, например, уличные павильоны метро в Ленинграде (хотя там это можно рассматривать как контекстуализм). Или где-то авторы уходили в игривое подражание Жолтовскому.

Однако советский архитектор тех лет вынужден был бояться обвинения в излишней чистоте стиля, в излишней точности стилизации. Он должен был быть готов оговорить себя, что, мол, вовсе и не срисовывал с императорского Петербурга или Италии, и что-то «внес в развитие охоты». Советская архитектура 1940–1950-х уже не хотела, не могла повторить высоту неоампирной стилизации, как это было реализовано в Ярославле при возведении театра им. Волкова (1911).

Итак, «сталинского ампира» не было.

Но что же мы слышим на типовой экскурсии у здания Адмиралтейства? Что ампир якобы появился во Франции после Великой французской революции, когда архитекторам захотелось новых, простых форм, и что после победы над Наполеоном ампир якобы пришел в Россию, став здесь торжественным стилем триумфа и траура.

Миф второй: «Ампир — стиль революции».

Как это пишут, «под знаком революции трансформировалась и архитектура» — речь о Великой французской революции, начавшейся в 1789 году. Возникает вопрос: почему книга Давида Аркина называется «Архитектура ЭПОХИ Великой Французской революции»?

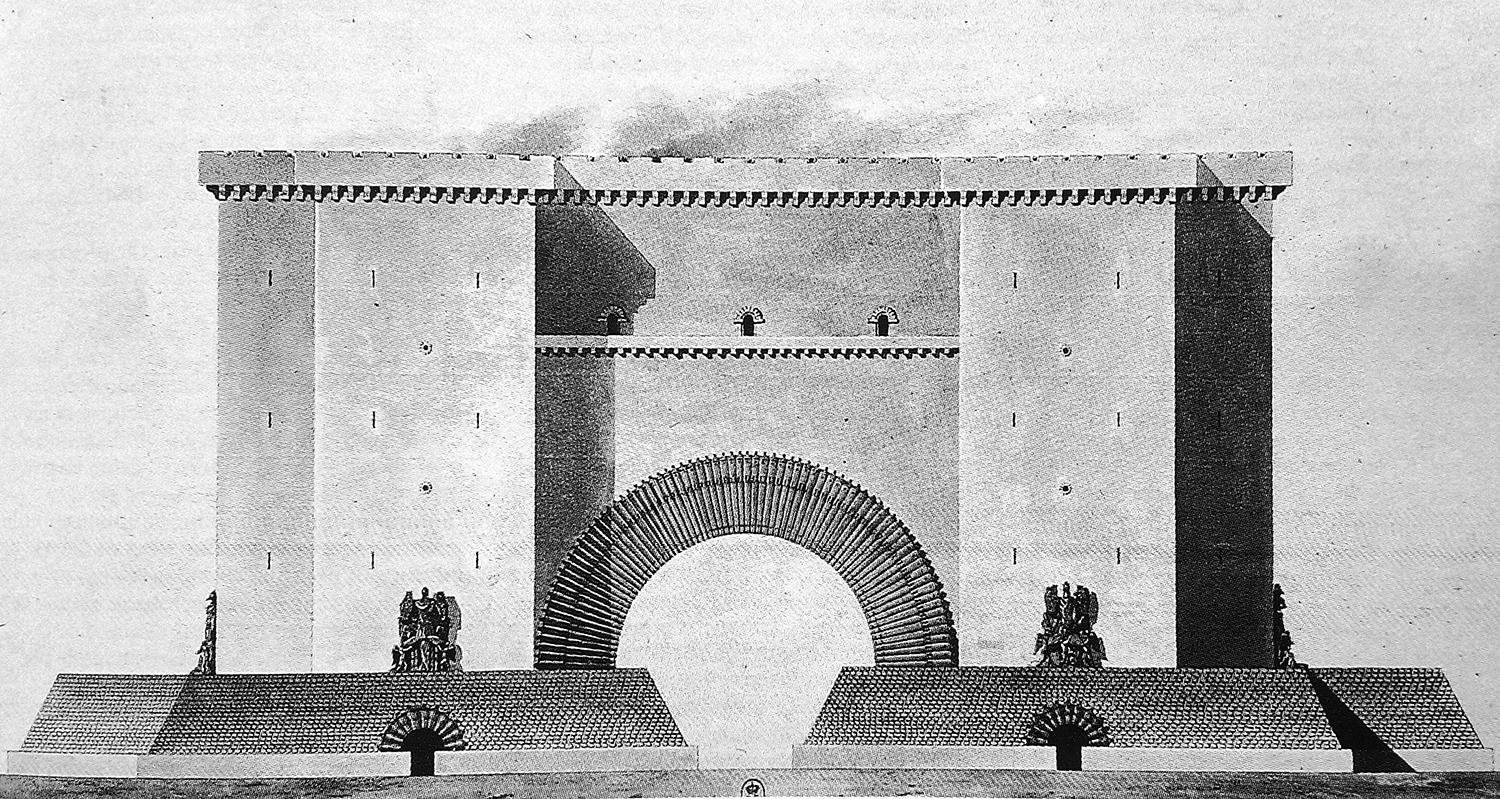

Дело в том, что работы знаменитых французских визионеров — Булле и Леду — были созданы задолго до начала революции — за 5, 10 или даже 15 лет до неё. Например, город Шо Леду был создан в 1770-х годах. И как раз во время революции многочисленные парижские заставы Леду почти все были разрушены — из 50 сохранилось только четыре (!), а сам мастер год провёл в тюрьме.

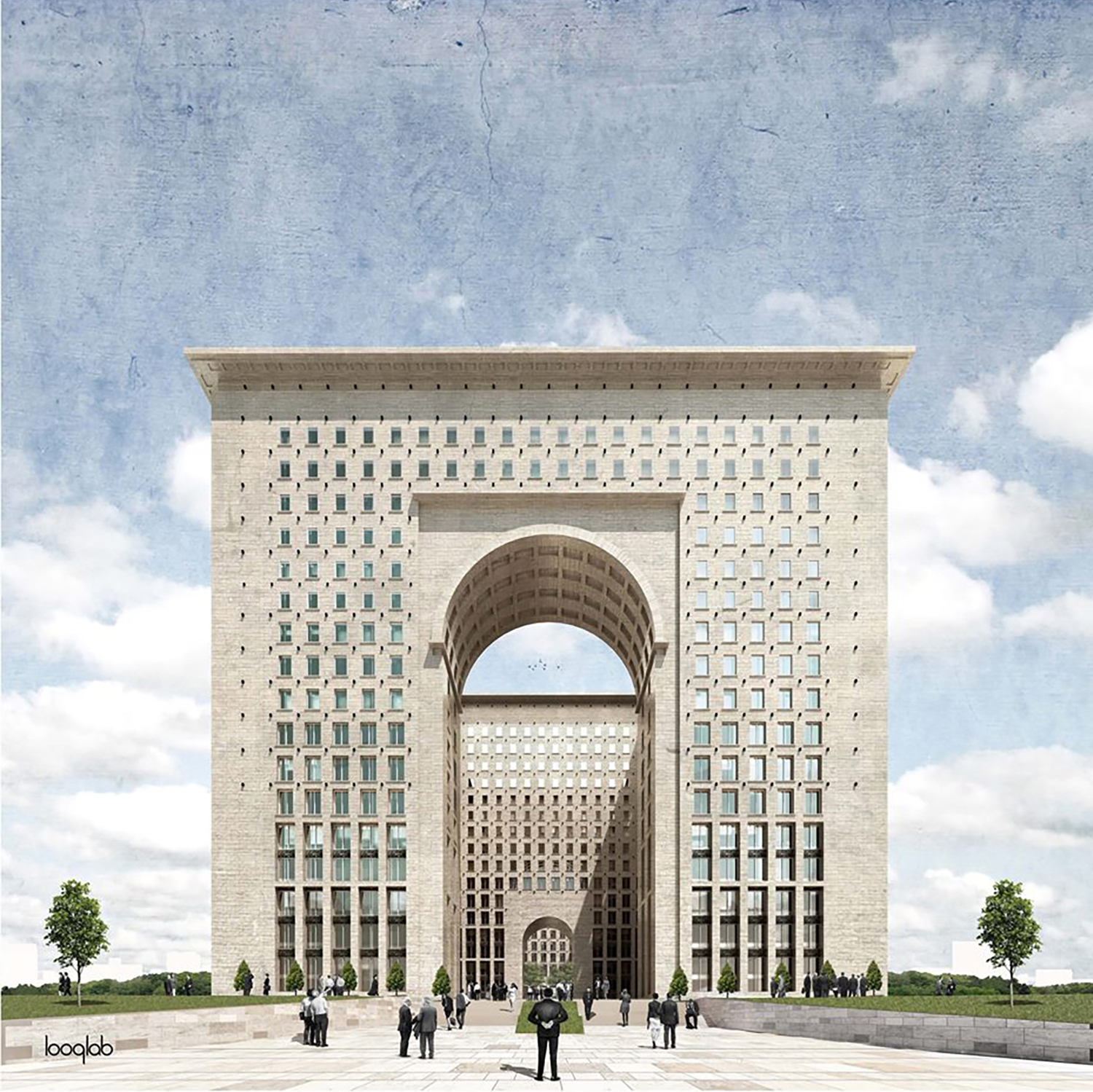

Архитектура и революция — это интересная тема для исследования. Однако, когда речь заходит о Леду и Булле, следует говорить о новации в рамках классики. Об эксперименте на стыке стереометрии — простых геометрических фигур — и великих образов Рима, особенно Пантеона.

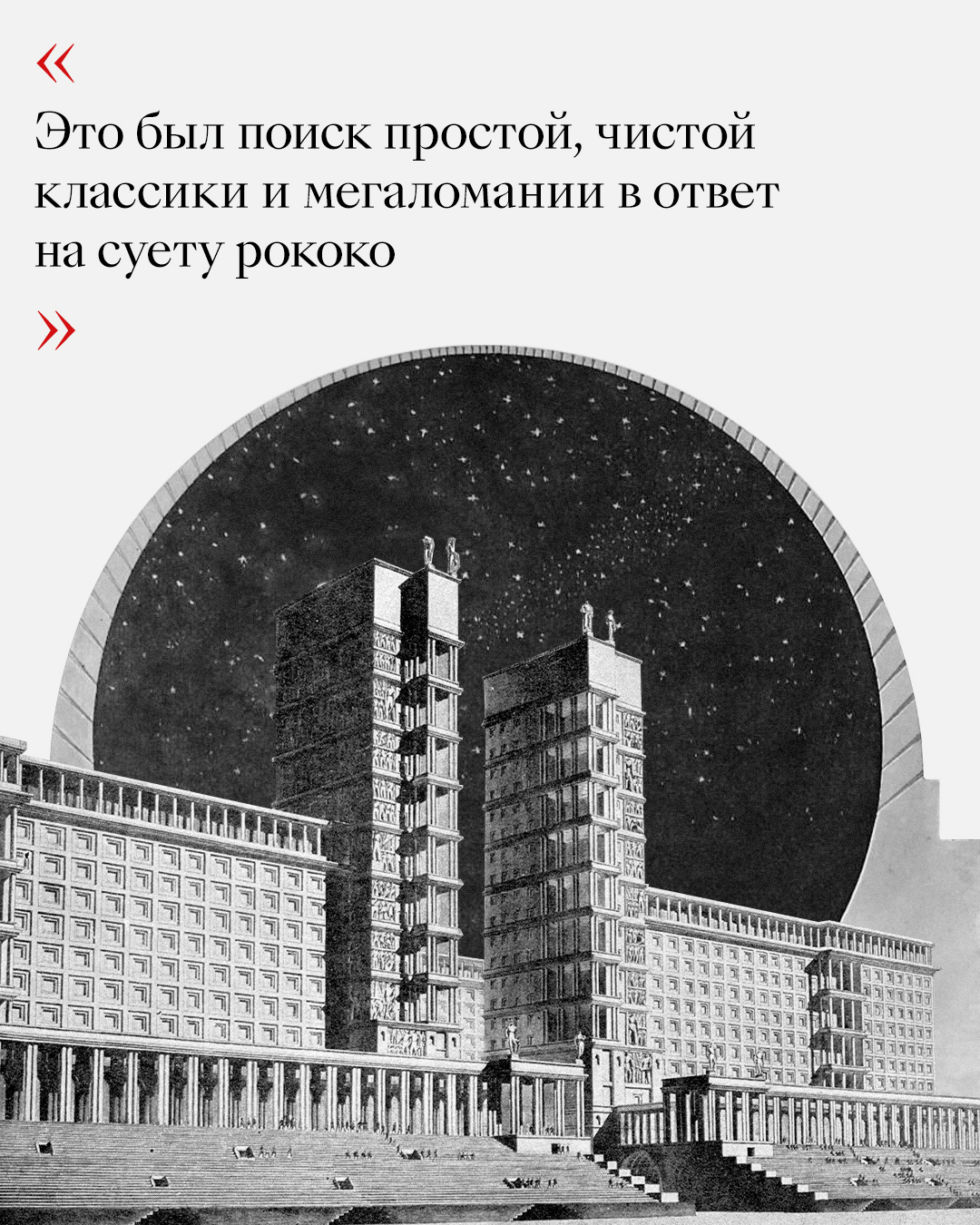

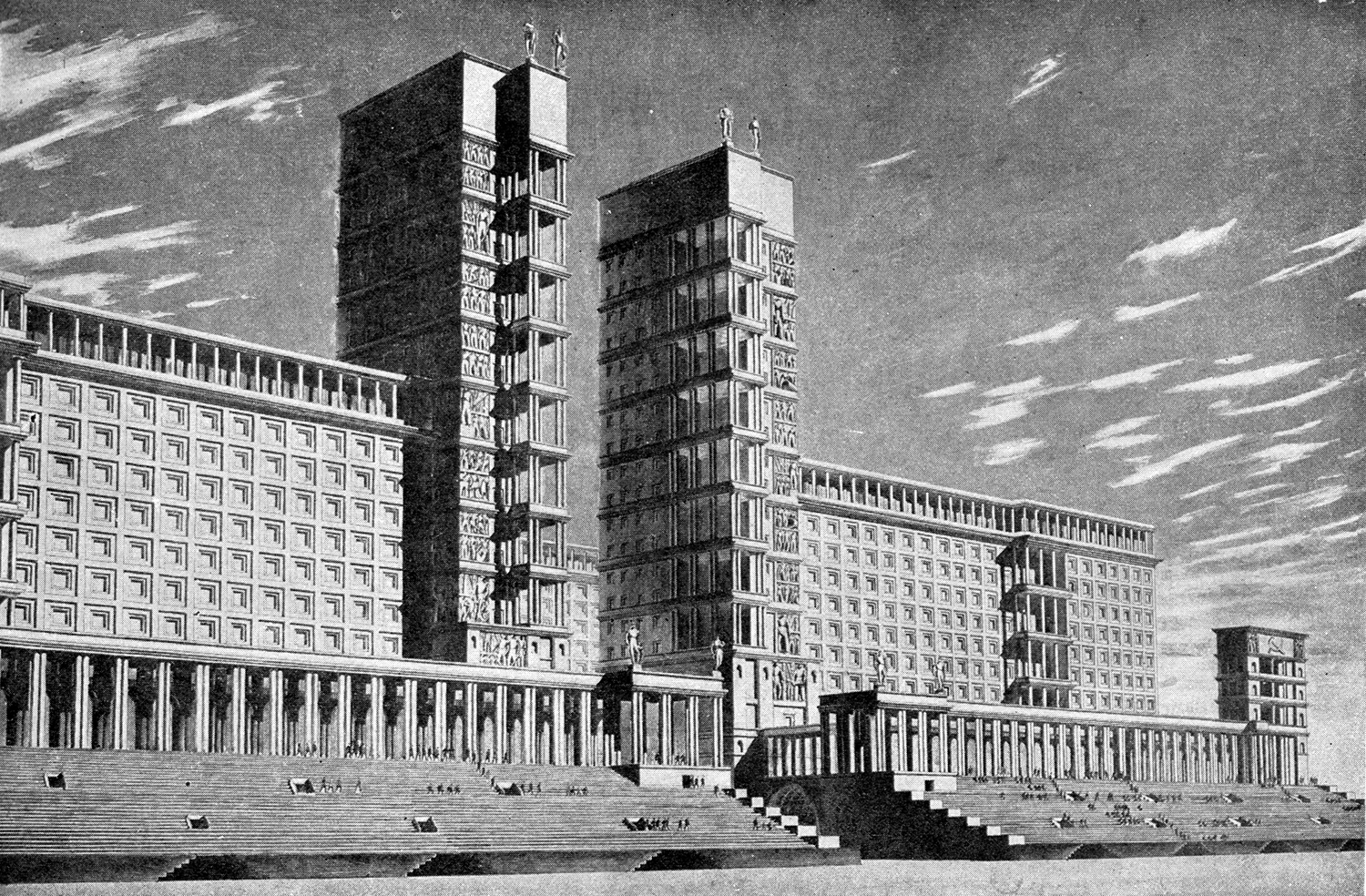

Их стиль можно назвать «ампиром» ещё до революции и победы, «ампиром», который был продиктован не историческими событиями и не формальными причинами, а исключительно талантом самих архитекторов. Это был поиск простой и чистой классики и мегаломании в ответ на суету рококо. Можно говорить о формальных различиях в трактовке колоннад и впечатлении, о разнице между брутальными колоннадами Леду и каннелированными у Булле, о том, что Леду строил, а Булле лишь рисовал, но, возможно, именно его работы оказали большее влияние на архитектуру ХХ века.

Как это пишут, «под знаком революции трансформировалась и архитектура» — речь о Великой французской революции, начавшейся в 1789 году. Возникает вопрос: почему книга Давида Аркина называется «Архитектура ЭПОХИ Великой Французской революции»?

Дело в том, что работы знаменитых французских визионеров — Булле и Леду — были созданы задолго до начала революции — за 5, 10 или даже 15 лет до неё. Например, город Шо Леду был создан в 1770-х годах. И как раз во время революции многочисленные парижские заставы Леду почти все были разрушены — из 50 сохранилось только четыре (!), а сам мастер год провёл в тюрьме.

Архитектура и революция — это интересная тема для исследования. Однако, когда речь заходит о Леду и Булле, следует говорить о новации в рамках классики. Об эксперименте на стыке стереометрии — простых геометрических фигур — и великих образов Рима, особенно Пантеона.

Их стиль можно назвать «ампиром» ещё до революции и победы, «ампиром», который был продиктован не историческими событиями и не формальными причинами, а исключительно талантом самих архитекторов. Это был поиск простой и чистой классики и мегаломании в ответ на суету рококо. Можно говорить о формальных различиях в трактовке колоннад и впечатлении, о разнице между брутальными колоннадами Леду и каннелированными у Булле, о том, что Леду строил, а Булле лишь рисовал, но, возможно, именно его работы оказали большее влияние на архитектуру ХХ века.

Миф третий: «Ампир — стиль победы».

Проблема в том, что ключевые памятники ампира в Петербурге были построены ДО войны с Наполеоном. Здание Адмиралтейства — это шедевр мирового уровня, уникальный по элегантности стиля и масштабу. То, что не удалось осуществить Булле, удалось в Петербурге Андреяну Захарову, который, к сожалению, уже ушел из жизни в 1811 году (то есть еще до войны 1812 года). Здание Биржи Тома де Томона, которое стоит на стрелке Невы настолько гениально, что это просто невозможно превзойти (где были Париж и Вашингтон, не ясно), было выстроено в 1805–1810 годах.

Соглашусь, что великолепный павильон «Конный двор» в Кузьминках был выполнен Доменико Жилярди уже в 1820-е годы. Это было своеобразным ответом Москвы на мотивы, осуществленным в архитектуре Адмиралтейства.

Однако Жилярди был удивительно одаренным мастером, стилистом. В статье Андрея Чекмарева были выявлены стилевые параллели между мавзолеем в Суханово, построенным в 1810-е годы, и проектами французских и итальянских архитекторов 1790–1800-х годов. Это показывает, насколько полно русская архитектура развивалась в общемировом контексте в тот период, а также оригинальность и неповторимость стиля Жилярди, его понимание нового стиля ампир (стиль Карла Росси я не отношу к чистому ампиру, это классицизм). Фантастическим шедевром русского ампира стала колокольня в далеком от Москвы рязанском селе Перевлес, построенная в 1820–1830-е годы.

Стиль ампир не только продолжил развиваться после войны с Наполеоном, но и достиг своего расцвета в России, где начал формироваться ещё до 1812 года. Его очарование состояло не в античных или египетских аллюзиях и мотивах, а в том загадочном контрасте скромности, простоты его форм и их избыточной монументальности, роскошной трактовке редких декоративных акцентов. В подобном духе умели работать еще только мастера неоампира 1910-х годов. Это была умелая стилизация. Но своей подлинной мощи ампир достиг именно тогда — до и после 1812 года.

Проблема в том, что ключевые памятники ампира в Петербурге были построены ДО войны с Наполеоном. Здание Адмиралтейства — это шедевр мирового уровня, уникальный по элегантности стиля и масштабу. То, что не удалось осуществить Булле, удалось в Петербурге Андреяну Захарову, который, к сожалению, уже ушел из жизни в 1811 году (то есть еще до войны 1812 года). Здание Биржи Тома де Томона, которое стоит на стрелке Невы настолько гениально, что это просто невозможно превзойти (где были Париж и Вашингтон, не ясно), было выстроено в 1805–1810 годах.

Соглашусь, что великолепный павильон «Конный двор» в Кузьминках был выполнен Доменико Жилярди уже в 1820-е годы. Это было своеобразным ответом Москвы на мотивы, осуществленным в архитектуре Адмиралтейства.

Однако Жилярди был удивительно одаренным мастером, стилистом. В статье Андрея Чекмарева были выявлены стилевые параллели между мавзолеем в Суханово, построенным в 1810-е годы, и проектами французских и итальянских архитекторов 1790–1800-х годов. Это показывает, насколько полно русская архитектура развивалась в общемировом контексте в тот период, а также оригинальность и неповторимость стиля Жилярди, его понимание нового стиля ампир (стиль Карла Росси я не отношу к чистому ампиру, это классицизм). Фантастическим шедевром русского ампира стала колокольня в далеком от Москвы рязанском селе Перевлес, построенная в 1820–1830-е годы.

Стиль ампир не только продолжил развиваться после войны с Наполеоном, но и достиг своего расцвета в России, где начал формироваться ещё до 1812 года. Его очарование состояло не в античных или египетских аллюзиях и мотивах, а в том загадочном контрасте скромности, простоты его форм и их избыточной монументальности, роскошной трактовке редких декоративных акцентов. В подобном духе умели работать еще только мастера неоампира 1910-х годов. Это была умелая стилизация. Но своей подлинной мощи ампир достиг именно тогда — до и после 1812 года.