Не могу ответить за всех архитекторов, но за себя могу сказать следующее. Когда я впервые в рамках работы в бюро «Спич» приняла участие в выставочном проекте – это был русский павильон для Венецианской архитектурной биеннале 2012 года, – я была поражена тем, насколько эта сфера подходит именно мне.

Во-первых, это счастье соприкосновения с настоящими произведениями искусства, невероятными артефактами и увлекательными историями. Во-вторых, возможность общения с широким кругом профессионалов – кураторы, музейщики, историки, искусствоведы погружают в самую суть историй. В-третьих, разные темы и полное отсутствие рутины, и, безусловно, очень быстрая по сравнению с большой архитектурой скорость реализации. Для меня это способ экспериментировать и не бояться, такой «праздник каждый день».

В выставочном дизайне сюжет и контент всегда на первом месте – это правило, которое нельзя обходить вниманием. Однако, чтобы подчеркнуть привлечь внимание к сюжету и подчеркнуть определенные идеи, архитектура становится медиумом, соединяющим нарратив и зрителя.

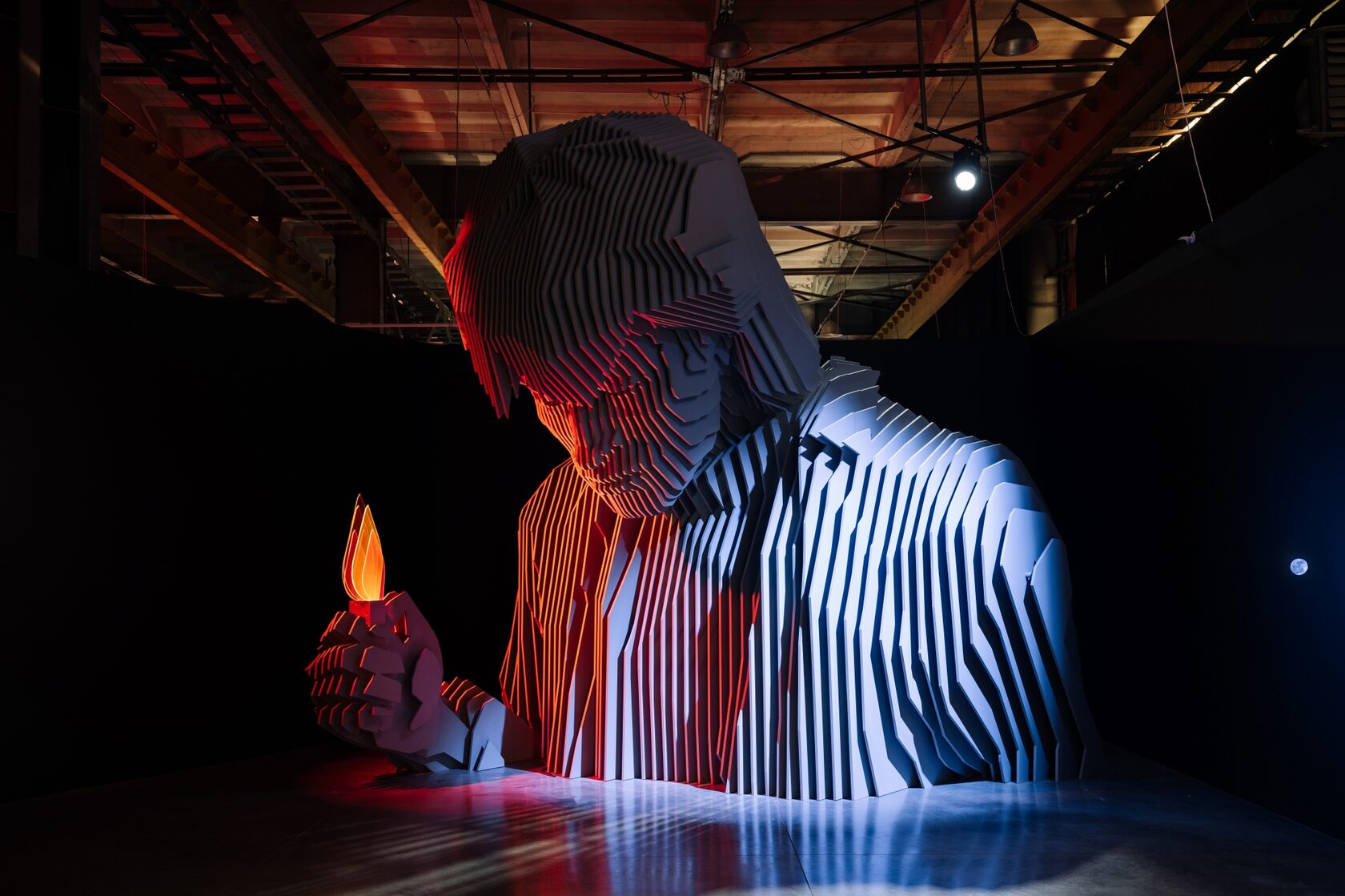

Виктор Цой. Легенда

Санкт-Петербург, Севкабель Порт

Значимым проектом в этом плане была выставка «Балабанов», которая состоялась осенью 2022 года в Севкабель Порту. Сама архитектура выставки полностью отражала ее содержание: мы создали гигантский металлический ландшафт, символизирующий Россию – страну, которую любил режиссер и о которой снимал свои фильмы. Дорожные указатели с названиями фильмов напоминали образ дороги, уходящей за горизонт, бесконечной, как сама страна. В этом металлическом царстве весь контент органично расположился, следуя пути посетителя.

Выставка-путешествие “Балабанов”.

Санкт-Петербург, Севкабель Порт

Мы никак не «справляемся» с ограничениями – мы их очень любим. Они являются мощным фактором для поиска решений. Это, кстати, применимо и к большой архитектуре.

Я помню из своего учебного курса, что самое сложное – проектировать дом в абсолютно чистом поле, без какого-либо контекста. Именно контекст, вводные данные – бюджет, сроки, габариты – составляют пазл финального решения.

Чем точнее я могу объяснить дизайн прикладными терминами, а не словами «красиво» или «великолепно», тем ближе мы к цели.

Какие решения или принципы вы никогда не примените в своих проектах, даже если этого требует заказчик?

Что мне нравится в культурных проектах, так это то, что фигуры заказчика как таковой нет. Это очень горизонтальная система отношений: да, безусловно, есть директор музея, куратор, архитектор, научные консультанты, художник по свету, графический дизайнер. Но это не обслуживание частного вкуса. Нас приглашают как профессионалов, и очень редко – даже сложно такое представить – мы подчиняемся чьему-то вкусу. Скорее, мы все, как единая команда, подчиняемся условиям проекта.

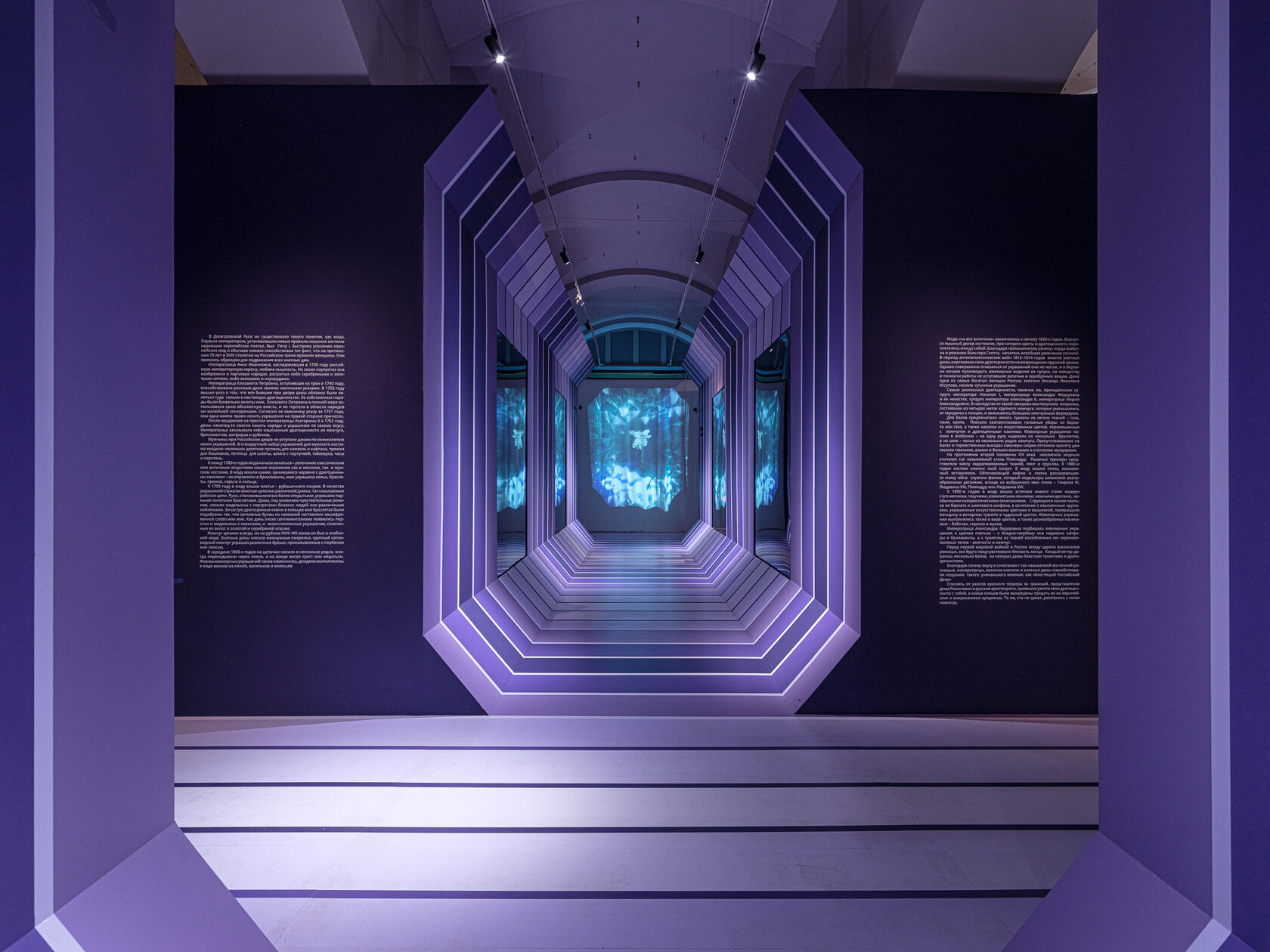

Сейчас в Историческом музее проходит выставка «Драгоценности! Блеск русского двора», которую проектировало бюро planet9. Какие приёмы вы использовали для создания атмосферы на выставке?

Для нас возможность поработать с сокровищами из коллекции Эрмитажа — это безусловная честь и в каком-то смысле вызов. Задумывая проект, мы хотели воссоздать ощущение контекста, в котором создавались эти вещи: украшения, платья, веера, живопись. Мы не стали реконструировать исторические интерьеры, а сосредоточились на темах, заданных кураторами, и добавили театральности и драмы.

В этом нам помогли приемы: усиление и искажение перспективы (в теме «Бал»), повторение элементов (композиция из арок в теме «Галерея»), игра с отражениями в теме «Память». Центральный коридор, ведущий нас от тьмы к свету, напоминает форму огранки драгоценного камня. Он отвечает не только за навигацию, но и символизирует актуальность темы выставки.

Интересно, что напротив проходит выставка, посвященная конкурсу современных российских ювелиров — «Россия — любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век», где мы использовали похожий прием для оформления коридора — так у двух выставок появилась общая ось, связывающая искусство мастеров прошлого с нашими современниками.

Россия – Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век

Москва, Государственный исторический музей

Проект выставки Альбрехта Дюрера стал для нас ключевым. После него о нашем бюро стали говорить как об авторе необычных сценографических решений, и нас начали приглашать на нестандартные проекты.

Мы не ставили задачу сделать что-то революционное. Задумка заключалась в том, чтобы упростить работу для опытного зрителя и привлечь в музей посетителей, не подготовленных к такому роду сюжетов.

На выставке было около 140 гравюр, разделенных на 8–9 серий. Сложность заключалась в музейных условиях: тусклое освещение, зрителям приходилось напрягать зрение и подходить близко. Мы разделили экспозицию на серии, как это задумали кураторы, и придумали для каждой свои сценографические решения. Всё, что могло отвлекать от гравюр, располагалось выше уровня взгляда. Но смена цвета стен и инсталляций под потолком помогала создать эмоциональные паузы.

Как говорил мой преподаватель: «От общего к частному. Сначала накидываешь общую историю, потом углубляешься в детали. Делаешь шаг назад. Оцениваешь то, что получается, – и только тогда снова возвращаешься к деталям».

Выставка имела огромный успех, посещаемость этого проекта говорит сама за себя.

В оформлении выставки вы использовали символику – хворост, синюю драпировку, небесные арфы. Как вы выбираете символы, которые передают атмосферу эпохи и смысл произведений?

Поиск символов происходит разными способами. Если говорить про тот же хворост, который мы использовали на выставке «Альбрехт Дюрер», он был частью концепции с рабочим названием «Труды и дни», посвященной повседневной жизни. Мне хотелось, чтобы человек физически ощутил пространство: будто он из открытого пространства входит в камерное, личное. Так появилось сочетание вереска и хвороста, символизирующих крестьянский быт, и более низкого потолка, который усиливал это ощущение уюта и камерности.

Альбрехт Дюрер

Москва, Государственный исторический музей

Интеграция мультимедийных решений – это всегда тонкая грань. Часто, особенно в музейных проектах, цифровые технологии устаревают быстрее, чем успевает открыться музей. Это особенность мультимедийных носителей. Если же речь идет о классическом искусстве – графике, живописи, скульптуре, – то, на мой взгляд, такие технологии часто излишни. Они, как минимум, не должны соседствовать с оригиналами, ведь непосредственное общение с произведением искусства – главная цель выставок.

Однако бывают ситуации, когда мультимедиа помогает проиллюстрировать нарратив. Например, в музее криптографии, который мы проектировали, тема бесконечно глубока, а сами артефакты, хотя их и много, не являются предметами искусства. Это объекты промышленного дизайна, вещи, иллюстрирующие какую-то историю. В таких случаях мы создаем не просто тачскрин или видео, а многосоставную инсталляцию, которая становится частью визуального рассказа. Тогда такие решения действительно работают.

Что вы чувствуете, когда зрители видят выставку и не замечают архитектурной работы? Это значит, что проект хороший или недооцененный?

Я скорее удивляюсь, если зрители вообще обращают внимание на архитектуру. Эта тема больше обсуждается в профессиональной среде. Для зрителя архитектура выставки, конечно, играет какую-то роль, но не солирующую.

Есть ли у вас фавориты среди направлений или произведений искусства? Как они влияют на ваши архитектурные решения?

Безусловно, у меня, как и у моих коллег из бюро, есть темы, сюжеты и художники, которые нам импонируют. Но это никак не влияет на качество и результат работы. Взаимодействуя с какой-то темой и предметами искусства, мы создаем нечто, что обрамляет ценное, а не является самоценным.

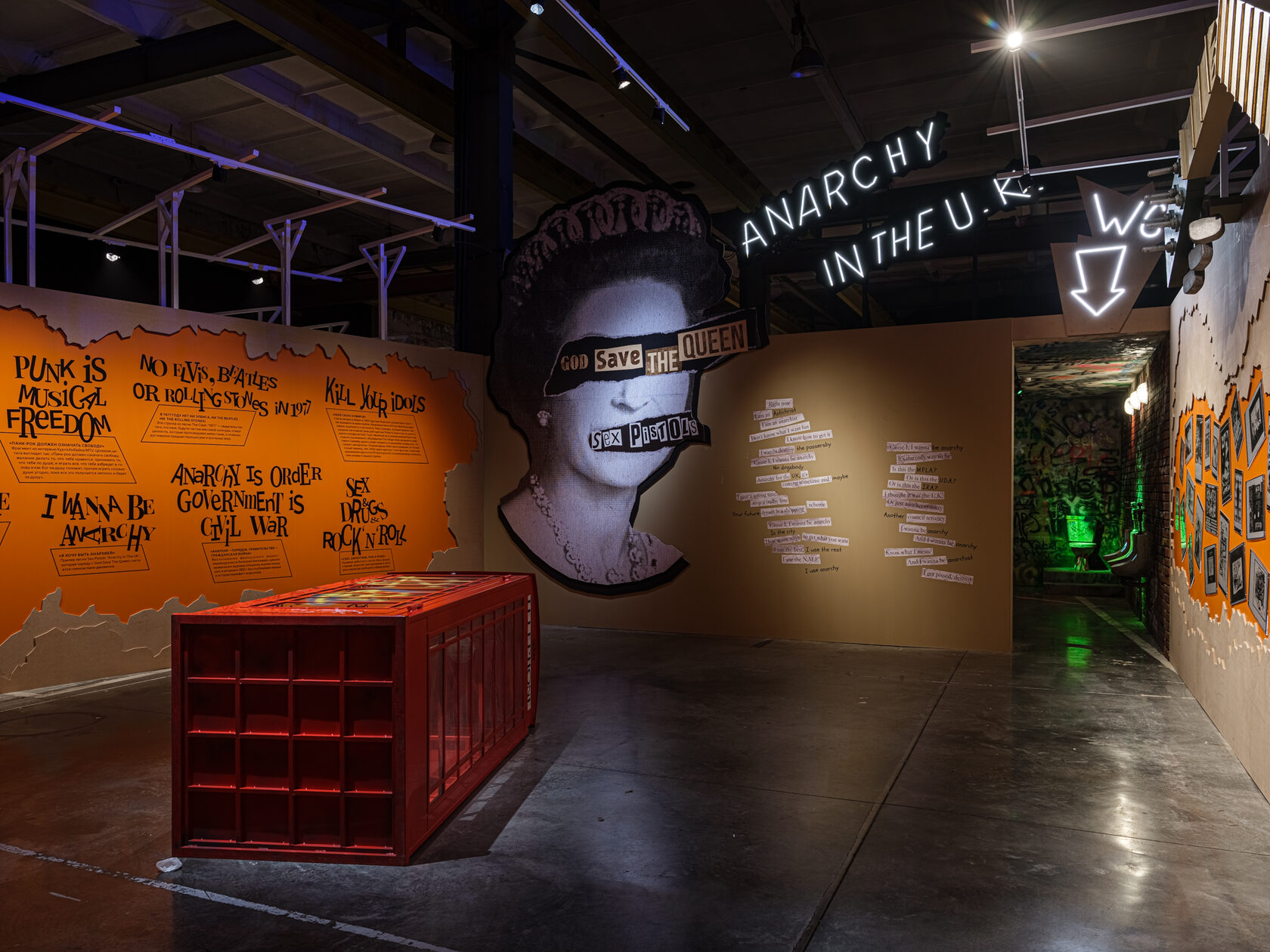

ПАНК-КУЛЬТУРА. КОРОЛЬ И ШУТ

Санкт-Петербург, Севкабель Порт

Первым на ум приходит Баския. Я была на его выставке в Гуггенхайме в Бильбао. Там не было сложных сценографических решений, сетап-дизайна, каких-то «придумок», но ему они и не требовались. Вообще время Нью-Йорка 80-х, Баския, его окружения, – это удивительный период, насыщенный взаимосвязью художников.

Как изменится выставочная архитектура через 10 лет?

Выставочная архитектура будет следовать общим музейным трендам, отражать общественный запрос, состояние экономики, выбранные темы. Уверена, что музеи останутся местом, в котором время течет чуть медленнее, где можно замедлить шаг и побыть наедине с настоящими, вневременными шедеврами и историями.